В Дагестане не раз бывал известный художник Ростислав Барто – брат первого мужа Агнии Львовны Барто – Павла.

Ростислав Барто дружил с семьей Алибека Тахо-Годи, об этом рассказывает Аза Алибековна Тахо-Годи в книге своих воспоминаний «Жизнь и судьба».

Сведения о поездках художника Ростислава Барто в Дагестан приводит в своей статье «Электрификация Дагестана на картине кисти художника Ростислава Барто» дагестанская художница и реставратор Анна Самарская, которой принесли на реставрацию одну из его работ.

Ростислав Николаевич Барто родился в 1902 году в Москве в семье инженера Николая Ричардовича Барто. Ростислав с детства увлекался искусством и музыкой. В 1922 году он поступил во ВХУТЕМАС. На графическом факультете Барто предстояло учиться литографии у Владимира Фаворского, офорту у Игнатия Нивинского, рисунок преподавал Петр Павлинов.

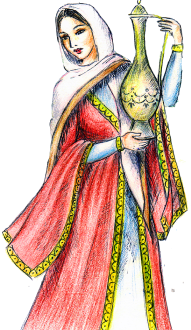

В конце 20-х гг. Барто совместно с А. Шевченко путешествует по Кавказу, побывал в Грузии, Абхазии, Дагестане. По впечатлениям от поездки последовало сильное увлечение Барто примитивом, эстетикой Востока – создаются десятки картин маслом, темперой, в том числе дипломная работа «Сбор чая» (1929) и «Красный обоз в Дагестане» (1932), «Колхозный базар» (1936) и др.

Возможно, об этом периоде вспоминает Аза Алибековна Тахо-Годи в своей книге «Жизнь и судьба: Воспоминания».

***

«…Молодой блондин, красивый, изящный, живой (корни французские) Ростислав Николаевич Барто. У него черноволосая жена швейцарка, Люция Августовна, и дочь, моя ровесница. Это милое семейство бывает у нас, или мы встречаемся у общих друзей. Знаю только, что он считался формалистом, а с такими боролись. Но, видимо, отец что-то посоветовал Ростиславу Николаевичу, направив его кисть на дагестанские пейзажи и мотивы.

Ростислав Николаевич отправился в нагорный Дагестан, писал там этюды на пленэре и привез нам в подарок очень симпатичную, слегка напоминающую японцев «Ветку цветущей яблони» и уступами поднимающийся среди тополей родной аул отца Урахи. Не утерпел и отдал дань современности: в скудной тени деревьев сидит горец в папахе и читает газету. Забавно.

… Вскоре Ростислав Николаевич написал маслом большой поясной портрет отца. Портрет висел в кабинете папы и нам совсем не нравился – уж очень мрачные краски и какой-то внешний. Куда делся портрет – не знаю. А цветущая бело-розовая ветка и домики горного аула висят у нас на Арбате…

… Однажды мы с отцом и Ростиславом Николаевичем посетили по его приглашению выставку художников на Кузнецком Мосту. Однажды мы с отцом и Ростиславом Николаевичем посетили по его приглашению выставку художников на Кузнецком Мосту. Сам Ростислав Николаевич в 1930-е годы считался формалистом, а художники этой выставки преодолевали формализм. Народу собралось довольно много. Трудно было мне, девочке, что-либо понять, но я обратила внимание на три картины, висящие рядом, на одной стене, очень характерные. Две из них – копии. Одна копия известного небольшого полотна Леонардо «Мадонна Литта»…

Рядом висела тоже любопытная копия, «Черный квадрат» Малевича. Ну и ну, и что же это такое? Квадрат как квадрат. Такую копию и любой из нас мог нарисовать. Рядом для полного удовольствия висело нечто коричнево-зелено-черное. Называлась эта гадость просто: «Чаква. Сбор чая». Видимо, художник решил откликнуться на зов современности и представил трудовой процесс. Женщины в черном (то ли Абхазия, то ли Грузия) на чайных плантациях. Видно, очень тяжело и жарко бедным сборщицам чайного листа. Картин самого Ростислава Николаевича я совсем не запомнила. Может быть, их там и не было».

***

Позже, уже в 1930-х годах, Восток перестал быть преобладающей темой картин, но композиционная знаковость, мотивы, характерные для искусства Востока, ещё не раз найдут отражение в работах Барто на протяжении всей его жизни.

В 1933 г. в Музее изящных искусств в Москве была подготовлена первая персональная выставка художника в России, но из-за резкой официальной критики «за формализм» она была закрыта.

До 1938 г. Барто участвует только в зарубежных выставках: в Амстердаме, Стокгольме (1930); в Париже, Цюрихе (1931); в Венеции (1932); в Копенгагене, Варшаве, Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке, Марселе, Токио (1933), в Лондоне (1935); в Болгарии (1936). Произведения мастера охотно приобретают. Многие картины не вернулись обратно и остались в зарубежных собраниях живописи.

В 1937–1938 гг. Р.Барто вновь путешествует по Средней Азии. Он побывает в Хиве, в Бухаре, в Фергане и Самарканде. Но, кроме Средней Азии, он, похоже, снова заезжает в Дагестан. Об этом свидетельствует картина, о которой пишет Анна Самарская, – «Электричество в ауле Дагестана». Год ее написания – 1939, что следует из авторской подписи кистью жженой сиеной или жженой умброй по подсохшему слою: «Р. Барто 39». На картине изображена гидроэлектростанция с арочной плотиной. Первой такой электростанцией была Герге́бильская гидроэлектростанция на реке Каракойсу в Гергебильском районе Дагестана, выше села Курми.

Эта картина, написанная в 1939 году, могла быть заказана Краеведческим музеем Дагестана (ныне НМ РД им. А. Тахо-Годи), могла быть и авторской идеей в память об Алибеке Тахо-Годи, организовавшем его первую творческую поездку в Дагестан и погибшем после ареста в 1937 году.

Художник работал во многих техниках: масло, акварель, цветная гравюра на металле, монотипия, уголь, темпера, пастель и др.

Язык пластики Барто сродни музыке, которую он так знал и любил.